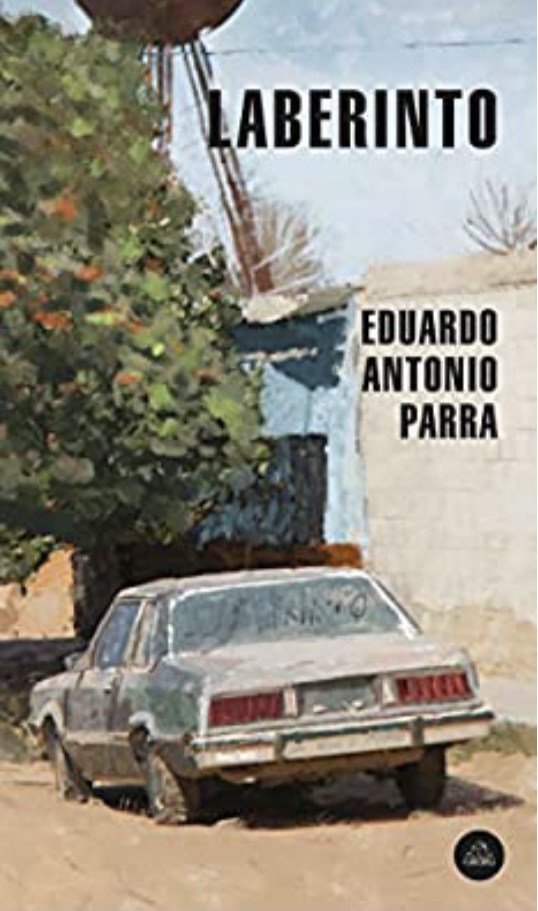

Laberinto (fragmento)

Por Eduardo Antonio Parra

Enero 2021

Darío ocupó ambas manos para retirar de la cajetilla el celofán que sellaba los cigarros. Lo hizo en silencio, con una lentitud distraída que me llevó a pensar que no se hallaba ahí, sentado frente a mí, sino en el pueblo, del que en la mente jamás había salido. Tenía, de nuevo, la mirada muerta, sin expresión. Había un ligero temblor en sus labios, como si las palabras se atoraran en ellos negándose a transformarse en sonidos.

Yo apuré el ron de mi vaso mientras buscaba a Renata con la vista para pedirle otro. La encontré sentada detrás de la barra, con una cara de aburrimiento que delataba la escasa clientela de la noche.

En tanto se acercaba a nosotros con sus lentos pasos de foca, miré a mi alrededor. Ya sólo había un par de mesas ocupadas. Los dos sombrerudos no estaban. En la barra faltaban otros dos bebedores.

¿Igual?, preguntó Renata.

Lo mismo, dije, un ron y otra cubeta. Ella estiró el brazo para levantar de la mesa la cajetilla arrugada y Darío ni se dio cuenta.

Traté de imaginar lo que pasaba en su mente, si es que algo pasaba ahí. Fue inútil. Cada quien vive el infierno a su modo, me dije, los tormentos son intransferibles. Algunos los bloquean, otros huimos de ellos. Los más afortunados consiguen olvidarlos, aunque se despierten de madrugada entre sudores y alaridos.

Yo, en ese instante, con Darío envuelto en un tramo de silencio frente a mí, sólo pude revivir el mío.

Aquella vez permanecí quieto en aquel rincón de la casa hasta casi una hora después de finalizado el combate. Se trataba de un rincón oscuro, fresco, incluso húmedo, por lo que, cuando al fin me moví, me sorprendió estar bañado en sudor. Pude ponerme en pie hasta el tercer o cuarto intento: tenía las piernas dormidas, los músculos de la espalda endurecidos.

Casi no recuerdo mis pensamientos durante los momentos de angustia. Sólo sé que al iniciar la tronadera me sentí afortunado por no tener familia. Mis padres habían muerto años antes, no tuve hermanos y nunca me junté con ninguna mujer.

También recuerdo que pensé, al acomodarme en aquel rincón, que los muros de sillar tenían el suficiente espesor para contener las balas, no importaba que fueran de cuerno de chivo o algo más grande. Mi padre había construido la casa con bloques de medio metro por lado, y por mucha potencia que tuvieran las armas me sentía a salvo.

Eso pensé.

Durante la batalla, como oía los tiros demasiado a la distancia, creí que los enfrentamientos se desarrollaban por otro rumbo, en el centro quizás. No sé qué pasó con mi mente, con mis oídos, con todos mis sentidos durante la balacera. Seguro algún mecanismo de defensa se activó en mí, porque se cerraron al exterior haciéndome creer que aquello sucedía lejísimos.

Pero al abandonar la última habitación, ya con el pueblo en calma, conforme me acercaba a la puerta advertí que por toda la casa había destrozos, igual que si una pandilla de cholos hubiera irrumpido con ganas de vengar una afrenta.

Cuando los pedazos de vidrio crujieron bajo mis suelas intenté encender la luz. No había corriente. Fui a mi cuarto entonces para buscar una vela en los cajones y por poco caigo al tropezar con unos libros. Uno de los estantes se había venido abajo. ¿Cómo había sido?

Con la vela encendida pasé a las otras habitaciones.

En la sala casi no quedaba un adorno en su sitio, una silla estaba en el piso con el respaldo partido por un impacto. El recibidor era un desastre sin remedio. Ningún cristal de las ventanas quedaba entero y cientos de fragmentos de vidrio alfombraban los mosaicos, destellando al resplandor de la flama.

Alcé la vela y descubrí las paredes con agujeros tanto en lo alto como en las cercanías del suelo, igual que si alguien, después de romper a culatazos las ventanas, se hubiera divertido ametrallando muebles y muros con su fusil de repetición.

Sin entender aún qué había pasado en realidad, dejé la vela titilante sobre la mesa y empecé a recoger las cosas, cuando escuché movimiento en la calle. Pasos furtivos. Susurros. Ruido de puertas. Me paralicé. Mi sangre estaba tan alterada que hasta sentía su fricción al interior de las venas, caliente, casi ruidosa. Agucé los tímpanos, pero los tamborazos en el pecho no me dejaban distinguir sonidos.

Entonces hice un esfuerzo para desplazarme y me acerqué a una de las ventanas destruidas. El alumbrado público no funcionaba, o habían cortado la corriente: afuera todo era oscuridad.

Arrimé la cabeza al hueco, procurando no cortarme con un vidrio, y distinguí el raspar de unas suelas que parecían arrastrarse cerca de la esquina. Una lenta ráfaga de aire movió un jirón de cortina, cimbró la luz y por poco me saca un grito.

No obstante, me asomé: negrura, sombras, siluetas imposibles que engañaban la vista, silencio apenas interrumpido por los rumores de la noche, y una mezcla de efluvios que de momento no supe identificar. Nada parecía turbar la quietud y sin embargo se percibía algo terrible, como si el miedo, no el mío sino otro, un miedo abstracto y general, tuviera volumen y peso y deambulara por las calles vacías.

No hay nadie, me dije y respiré profundo para aplacar el ritmo del corazón. Aguanté unos instantes, luego di un par de pasos hacia la puerta. La tranca estaba mordida por las balas y entre las dos jambas conté no menos de diez orificios, gruesos, algunos habían arrancado grandes cascotes de madera.

Antes de abrir, pegué el ojo a una de esas mirillas recientes. La calle seguía sin cambio.

Abrí y el aire del exterior fue un sudario frío que se me echó encima y me envolvió. Olía a pólvora, a madera recién cortada, a humo aceitoso, a metal al rojo vivo, a sangre, a carne fresca.

En lo alto, varias cuadras más allá, se distinguía en el cielo el resplandor brumoso de algunos incendios. Ya no se escuchaba el ronroneo de las máquinas, ni rodar de llantas, sólo rumores sordos, como de perros callejeros husmeando huecos y rincones.

Me aventuré a dar un paso fuera y unos vidrios crepitaron bajo mi pie. Sentí movimiento cerca. Se oyó un murmullo.

Alguien había advertido mi presencia.

Reprimí el impulso de volver a meterme en la casa, pues a pesar de no distinguir nada entre las sombras tampoco percibí hostilidad: quien se movió lo había hecho con la misma precaución que yo. Seguro se trataba de un vecino. Acaso Espiridión, que exploraba el terreno después de la batalla.

¿Espiridión?, pregunté con voz apenas audible.

Silencio.

¿Espiridión?

Ahora el movimiento fue más claro y una voz femenina preguntó:

¿Quién es? ¿Eres tú, profe?

Reconocí a la esposa de mi vecino.

¿Teresa? ¿Qué haces afuera? ¿Dónde anda tu marido?

Ay, profe. Estaba en la banqueta cuando se soltó la balacera y ya no supe de él. Estoy esperando al Chacho; fue a dar una vuelta aquí cerca a ver si lo veía.

El Chacho era su hijo mayor y mi alumno en la secundaria. No podía creer que Teresa hubiera dejado salir a un adolescente, o peor, que ella misma lo hubiera enviado a buscar a su padre en esas circunstancias, mas no dije nada.

Caminé al sitio de donde provenía la voz y las sombras esculpieron la forma de una silueta. Más cerca, pude distinguir algunos rasgos de su rostro. Estaba muerta de miedo por su marido. Intenté tranquilizarla diciéndole cualquier cosa y la abracé. Su cuerpo parecía estable, aunque al interior se sacudía con vehemencia.

Pasaron unos minutos y mi abrazo pareció calmarla, amainando los temblores. Entonces se le vino un llanto susurrante, gargajeado, como si se ahogara.

Estuvimos ahí, unidos, sintiendo nuestro pavor ir y venir de uno al otro, a veces disminuyendo, otras incrementándose, sentados en la alta banqueta de la esquina mientras escuchábamos cada vez más rumores, desplazamientos, ruidos tímidos como si quien los hacía no quisiera delatarse, esperando a que apareciera el Chacho con noticias de su padre.

Yo creía que de un momento a otro el sol iba a levantarse para iluminar la zona de desastre en que se había convertido nuestra calle, El Edén entero, pero aún los gallos no cantaban y ningún pájaro parecía dispuesto a despertar en las ramas de los árboles.

De pronto se oyó un zumbido y enseguida se encendieron los focos callejeros desparramando su luz ámbar sucia de humo y polvo. Al resplandor de aquella luz difusa vi el rostro de la mujer a la que había estado abrazando y me sorprendí: Teresa era una anciana de piel casi translúcida, con ojeras azules bajo los ojos llorosos, con una delgadez extrema que no había advertido al momento de estrecharla contra mí.

Desvié la mirada. A través de un velo gris que no terminaba de disiparse vi nuestra calle. Todas las casas tenían agujeros de bala. Algunas lucían desconchadas de los muros, igual que si alguien hubiera socavado los enjarres con un instrumento burdo. Trozos de vehículo y fierros retorcidos se desparramaban sobre el pavimento lleno de lamparones oscuros: sangre, aceite, gasolina, meados o vómito.

En tanto nos poníamos de pie escuchamos que otras puertas se abrían. Animada por la luz, la gente se decidía a abandonar su refugio para encarar la destrucción.

Teresa entró a su casa a ver cómo estaban sus otros dos hijos. Yo me dirigí a la mía, con un fuerte presentimiento en el pecho acerca de Espiridión. Algo me decía que no lo veríamos más, como en realidad ocurrió.

Lo encontró el Chacho horas después junto a una troca volcada. El granadazo le había arrancado las piernas y casi toda la piel del rostro, al grado de que su hijo reconoció el cadáver por la camisa y un crucifijo en el cuello. Fue uno de los “daños colaterales” de esa batalla.

Teresa y sus tres hijos se fueron del pueblo semanas más tarde, poco antes que yo.

Al entrar en mi casa encendí la luz del recibidor. El foco parpadeó un par de veces y zumbó antes de iluminar el espacio. Sepultados bajo una granizada de cristales, esquirlas de sillar y astillas, lo primero que vi fueron los trabajos de mis alumnos que había estado revisando por la tarde. Pensé en recogerlos para llevarlos a mi cuarto, pero decidí que no tenía caso. Mis clases carecían de sentido a partir de esa noche. Igual la escuela.

Fui a mi recámara; al ver que también ahí había destrozos le di la espalda sin entrar. Avancé pasando de largo las demás habitaciones hasta llegar al cuarto donde me había refugiado durante la balacera. No encendí luz. Me dirigí al rincón en penumbra y dejé escurrir el cuerpo al suelo.

Mientras me engarruñaba rodeando mis piernas con los brazos, comprendí con claridad que no nomás mis clases y la escuela, sino la vida entera había perdido sentido.

Te invitamos a seguir leyendo la novela completa, puedes adquirirla en Amazon y en todas las librerías de México.

Nació en León, Guanajuato, el 20 de mayo de 1965. Narrador. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Regiomontana. Algunos de sus relatos han sido traducidos al inglés, francés, italiano, danés y alemán. Colaborador de Confabulario, Crónica Dominical, Diálogo Cultural entre las Fronteras de México, El Ángel, La Cultura en México, La Jornada Semanal, La Tempestad, Letras Libres, Licantropía, Milenio, Milenio Diario y PlayBoy. Becario del Centro de Escritores de Nuevo León, 1990; del FONCA, en cuento, 1996, y en novela, 1998; del Centro Cultural Casa Lamm/Centro de Escritores Juan José Arreola, 2000; de la Fundación Guggenheim, 2001; y miembro del SNCA, 2001.

Su obra está incluida en la antología Narcocuentos (Ediciones B, 2014). Ganador del Concurso Nacional de Cuento 1995 del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, y de la Universidad de Occidente. Primer lugar en el Certamen de Cuento, Poesía y Ensayo 1994 de la UV. Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo 2000 por Nadie los vio salir otorgado por Radio Francia Internacional. Premio Nacional de cuento Efrén Hernández 2004. Premio Antonin Artaud 2010 por Sombras detrás de la ventana.