La térmica

Hace unos días, mi amigo Fran y yo visitamos un lugar muy especial para mí. Volvimos al sitio donde viví hasta los ocho años de edad. En ese lugar, La Central Térmica de Escombreras, había (y hay) instalada, como su nombre indica, una suerte de central eléctrica nuclear (así lo pensábamos cuando éramos pequeños y así lo pienso ahora), con su radiactividad y esas cosas, pero sin reactores, fusiones de núcleo ni historias de amor truncadas por ninguna irradiación.

La casa donde yo viví, ahora es una especie de almacén de ruedas de cables de acero que no tengo muy claro quién usa y quién repone. Y, sobre todo, para qué.

Supongo que una bonita metáfora de lo que es la vida.

Y mientras andábamos por las calles de ese pueblo, que fue tan mío como de cualquier otro, y que ya no existe, me preguntaba mi amigo Fran por mi mejor recuerdo de aquellos días.

Y, quizás para entender mejor el contexto, ATENCIÓN SPOILER, hablamos de un lugar (y de un recuerdo) que es una mezcla de la película EL BOSQUE, y LOS OTROS.

Empecemos diciendo que nadie de los que vivimos en aquel lugar y en aquella época habíamos salido del valle para absolutamente nada. No sabíamos que, apenas a diez minutos, había una ciudad que se llamaba Cartagena. Recuerdo la primera vez que fuimos allí. Yo tendría unos seis o siete años de edad, cuando se organizó una visita a la ciudad para ver E. T. Fuimos todos en autobús, y al llegar a la plaza San Francisco (donde se encontraba el cine) tuvimos la sensación de que la gente nos miraba, algo así como cuando en las películas de Hollywood vemos a los amish bajar a comprar a la ciudad. Siempre me pregunté porqué se decidió, de pronto, salir de nuestra madriguera, que para nosotros era el mundo entero, y visitar la ciudad. Y siempre sospeché que, E. T., pobrecito mío, fue la excusa que nos pusieron.

Y con el tiempo comprendí el motivo.

Pocas semanas antes, llegó al pueblo una familia que, para nosotros había surgido, como todas, de pronto y de la nada (nadie se planteaba entonces el saber de dónde venía la gente o porqué se iba). Todos asumíamos que, de vez en cuando, alguien nuevo aparecía en el pueblo, y su origen era exactamente ese, el primer momento que lo veíamos. Y esa gente sustituía a otra que se iba y por la que nadie preguntaba jamás. Y, por supuesto, nadie volvía a ver.

Pues bien, esa familia que vino trajo algo que, entonces, no supimos ver. Trajo algo similar a la vida. Contaban cosas que habían hecho antes de llegar a La Térmica y que nadie supo (ni quiso) creer. Recuerdo que a mí me leyeron la mano. Me cogieron la mano (creo que nadie, salvo mi madre, me la había tocado hasta entonces), y me dijeron que tenía las líneas muy poco marcadas, y que eso, para la muerte (yo no sabía que era eso), estaba muy bien, pero que para el amor (y mucho menos sabía que era esto), era horrible.

Esa familia, entre electrones y neutrones, nos propuso hacer una especie de algo que, a día de hoy, se parece mucho a una sesión de espiritismo. Nos metimos en una casa abandonada llena de jeringuillas tiradas en el suelo y en la que recuerdo un violentísimo olor a orín, y se nos pidió que juntáramos las manos y cerráramos los ojos. Luego se nos emplazó a que pensáramos en fantasmas, y yo, que no sabía que era eso, no supe en qué pensar, pero estaba seguro de que nadie lo averiguaría y no abrí los ojos hasta que alguien dijo que ya podíamos hacerlo.

Mis primeras pesadillas vinieron días después. De pronto, todos conocían a alguien que conocía a alguien que tenía un primo al que había atropellado un coche, el cual no conducía nadie.

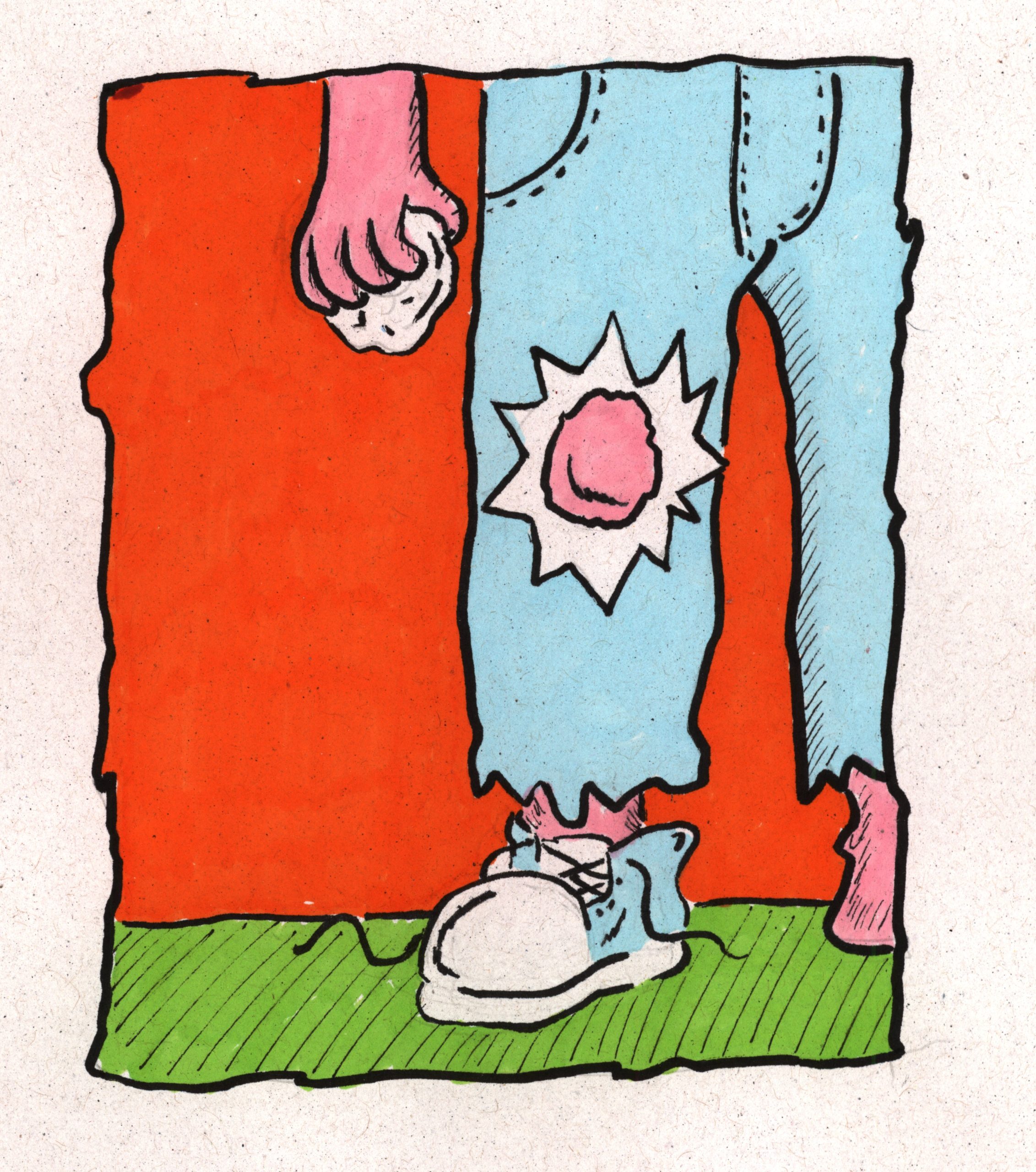

Perdonad esta introducción, pero considero que es importante explicar esto porque es en ese contexto cuando ocurre el recuerdo que guardo con más cariño de aquella época. En esos días, íbamos los domingos al monte a tirarnos piedras. Sí, piedras. Literal. Hacíamos dos campamentos y, repito, nos tirábamos piedras. Y algunas hacían daño de veras. Eso sí, había una cierta nobleza en todo esto y era cuando alguien se hacía un agujero en el pantalón de chándal a la altura la rodilla como consecuencia de haberse tirado al suelo para esquivar las “balas”. Sabíamos que ese niño, al llegar a casa, recibiría una buena reprimenda (por decirlo de manera educada) de su madre, así que ahí se acababa la partida ante el llanto desconsolado de ese niño e íbamos todos, incluso los del bando contrario, aun con piedras en las manos, para pedir algo parecido a la clemencia.

Y es en medio de una de esas batallas, y de esas pesadillas por el coche que no conducía nadie y que iba matando a los primos de la gente (y que nadie sabía precisar de qué marca era cuando uno de los niños preguntó, no sé muy bien porqué, por ello) cuando de pronto empezamos a escuchar voces. Y esas voces que, para nosotros, venían del más allá y que estaban relacionadas con esa puerta que no debimos abrir nunca, empezaron a repetirse con frecuencia cada vez que íbamos al monte a tirarnos piedras. Y luego lo contábamos en nuestras casas y no nos creían.

Hasta que un día, cansados de oír voces al otro lado del monte, los dos bandos de niños, piedras en mano y con parches en los pantalones a la altura de las rodillas, nos dirigimos al otro lado del monte. Y, a mitad del camino, lo vimos. O, mejor dicho, los vimos. Y con ellos, la respuesta al misterio y, por qué no, a la vida. Un grupo de lo que ahora se llama senderistas pero que hace treinta y cinco años no sé cómo se llamaba. Supongo que para ellos fue algo así como los exploradores que ven tribus perdidas en el Amazonas. Ahora todo el mundo sale a andar, pero entonces no lo hacía nadie. Nadie salvo ese grupo de gente que decía que los domingos iban a caminar desde Cartagena, pero que se quedaban en el monte porque les daba miedo seguir ya que oían voces de niños gritando, cuando no llorando desconsoladamente, como de película de miedo. Y que, precisamente ese día, habían decidido armarse de valor y ver quiénes eran esos niños. Y, a mitad de camino, se cruzaron con ellos.

Con nosotros.

Y fue al contarlo nuevamente en nuestras casas al volver, cuando poco después, alguien en el pueblo organizó una visita en autobús a la ciudad a ver E. T. el extraterrestre.

No sé si es un buen recuerdo, supongo que no, pero yo le tengo cariño. Aunque también pienso en él con cierta tristeza. Al cabo de un año o dos, todos en el pueblo se mudaron a la ciudad.

Incluso yo.