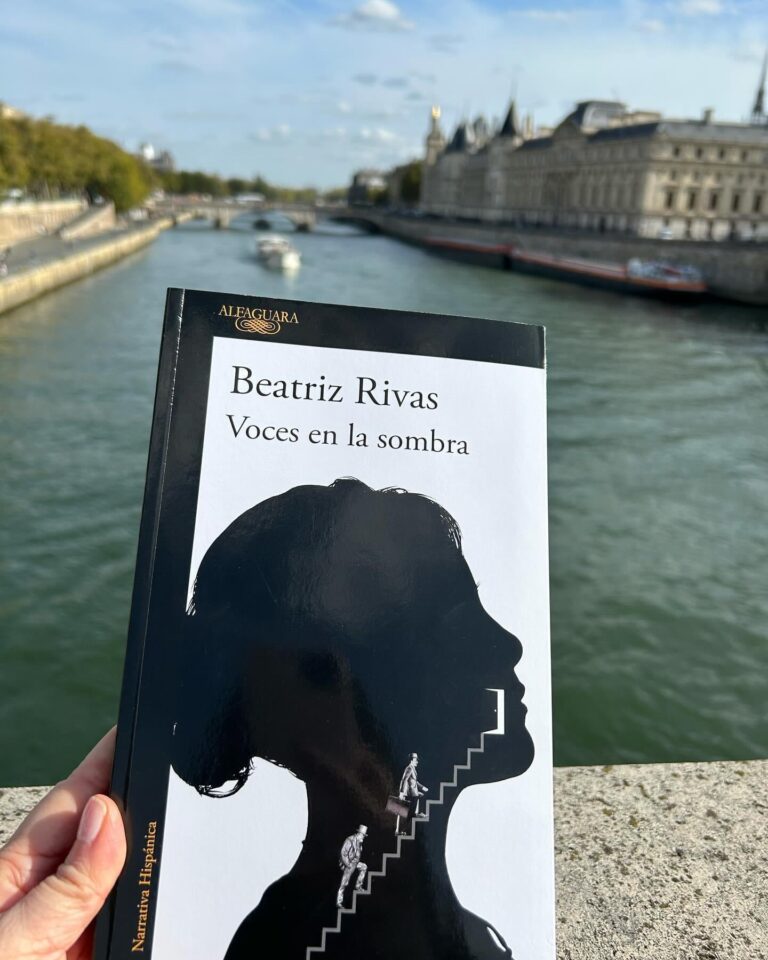

Fragmento de la novela: Voces en la sombra/ Beatriz Rivas

Revista Anestesia presenta un fragmento del libro Voces en la sombra ( De venta en todas las librerías de prestigio) Agradecemos a la autora Beatriz Rivas por todas las facilidades.

Una sangre nueva me despierta

Por Beatriz Rivas

Febrero 2024

Esa peculiar correspondencia de las vocaciones, de las simpatías, de los gustos, de los aprendizajes, de las emociones, ata a dos personas

y les asigna un mismo destino.

Sándor Márai

La Asamblea Nacional y la Academia Francesa habitan del mismo lado del Sena. Los dos edificios disfrutan su vista al río. Posiblemente están separadas por poco más de medio kilómetro. Por eso, si Victor Hugo y François Mitterrand hubieran sido coetáneos, es muy probable que sus miradas se hubieran cruzado varias veces. Ambos amaban hacer largas caminatas y buscar tomos interesantes con los bouquinistes de la Rive Gauche.

De hecho, si nos acercamos lo suficiente a la esquina que ocupa la brasserie La Frégate, podríamos verlos: juntos, sen- tados en la terraza, conversando. François toma una copa de champagne. Victor prefirió vino tinto de Bordeaux; media botella que no piensa compartir. El mesero coloca sobre la mesa un plato con aceitunas verdes y negras, aliñadas con aceite de oliva y hierbas de olor. Le sonríe al político; es un cliente asiduo…

Las vidas de Mitterrand y Hugo coincidieron en muchos aspectos: los dos perdieron a su hijo mayor. Veneraban a sus madres. Poseer mujeres se convirtió en un vicio. Demostraron ser insaciables y, sin embargo, jamás se divorciaron; la “san- tidad” de la familia ante todo. Ambos tuvieron una amante, la favorita, que les duró el resto de sus días y que ejerció más influencia en su vida cotidiana y en sus decisiones, que la mu- jer legítima. Amaban la escritura y la política a partes iguales; aunque uno eligió el primer camino y el otro decidió que in- tentar convertirse en el mandatario de los franceses era mejor opción. Fueron de una tenacidad implacable para conseguir sus objetivos: Hugo trató de ser miembro de la Academia Francesa tres veces; a la cuarta, lo consiguió. Mitterrand se presentó como candidato a la presidencia en dos ocasiones; una tercera lo aguarda. Las derrotas, pues, los contagiaban de una obstinación ciertamente persistente.

Los jardines de las Tullerías y el Louvre se distinguen desde donde están sentados. Un vientecillo apenas frío obliga al político a ponerse su bufanda. El escritor no se ha qui- tado el abrigo y, debajo, lo protege su chaleco rojo de frane- la. La plática lleva ya cinco minutos hasta que, sin mayores explicaciones, finalizan las frases de cortesía pues Hugo, su- surrando, se atreve a hacer una primera confesión. De pronto, la carcajada de Mitterrand obliga a que algunos comensales de las mesas cercanas vuelvan la vista. ¿Acaso se está riendo solo?

—¡No lo creo! Imposible. C’est vrai?

—Pues sí, me casé virgen. A los veinte. No se burle. Y per- manecí fiel a mi querida Adèle al menos una decena de años.

—Bueno, eran otros tiempos. Seguramente usted fue el primer hombre de su esposa, pero no el primer amante de Juliette. ¿O me equivoco? Perdón por mi atrevimiento…

—Évidemment que non! Mi Juju, además de la hija que procreó con Pradier, tuvo una relación con el periodista del Figaro, Alphonse Karr, quien no dejaba de escribir maravillas sobre su manera de actuar. Y después llegó Séchon, Scipion Pinel, Harel y hasta el supuesto príncipe o conde o lo que haya sido Anatole Demidoff, un joven bastante rico. ¡Ella tenía veinticinco y él, apenas diecinueve! Le confieso que ni siquiera recuerdo con cuántos hombres compartió cama. Yo hubiera querido que fuese virginal, sólo mía. No fue fácil controlar mis celos siempre excesivos.

—¿Celos? ¡Eran amores del pasado!

—¿Y qué con eso? Mis celos son retroactivos —murmura Hugo, riendo—. Tal vez saber que mi propia madre tuvo un amante que, por cierto, era mi padrino, me volvió suspicaz. Además, mi Adèle era cautivadora a pesar de que se sentía la mujer más ordinaria que existía. Un día en que había llovido bastante, mi esposa y yo salimos a caminar y ella, para no enlodar sus faldas, se las levantó… ¡pero dejó a la vista sus delicados tobillos! Me sentí furioso.

Mitterrand ríe, y le da unas palmadas condescendientes en la espalda, mientras sostiene:

—Y ellas también nos celaron. Creo, mi querido poeta, que ambos padecemos la misma debilidad: el sexo, las mu- jeres. El gozo pleno. Una tras otra tras otra. No supimos ni quisimos controlarnos. No sé por qué hablo en pasado; no deseo controlarme.

—No cabe duda: el amor es la ley suprema. Una sangre nueva me despertaba al hacer el amor. Prestarse a la con- quista es irresistible. Yo, junto a una bella dama, me sentía poderoso. Llevarla a la cama me convertía en invencible.

—Inmortal —propone François.

—Saber dar y recibir amor, temblar de gozo, es uno de los mayores placeres…

—De las mejores conquistas.

—¡Qué fuerza, qué deliciosa energía contagian con sus besos! Pero, que quede claro, siempre le fui leal a Adèle, la madre de mis hijos y la primera mujer que tuve en mi lecho. Y también a Juliette, el gran amor de mi vida. “Siento profun- damente que tú eres mi verdadera esposa; no podría vivir sin ti en esta tierra, ni brillar sin ti en la eternidad”, le dije algún día.

—Y yo también respeto la lealtad que les debo a Danielle y a mi deliciosa Anne.

—¡Salud! —dicen al unísono, chocando sus copas.

—Por un par de polígamos muy fieles.

—Por los amores locos, ardientes, inquietos, dementes, insensatos, atormentados, excesivos, arrojados, perturbados…

—agrega Hugo; ante la mirada sorprendida de Mitterrand, prefiere cortar la lista de adjetivos y calla su conclusión: am- bos somos adictos al sexo. C’est la vie!

El político observa a su interlocutor. Los retratistas de la época lograron capturar su esencia. Tiene muy presente ese cuadro tan oscuro: el poeta vestido de negro, sobre fondo negro. Sólo se distinguen sus puños y el cuello blanco de la camisa. La mano izquierda, adornada con un anillo de forma cuadrada, está colocada sobre su cabeza, en actitud reflexiva. La derecha, casi metida en el saco, presume la uña del pul- gar demasiado larga. Cabello, bigote y una barba poderosa y congestionada, blancos. Tres arrugas dibujan su frente. Dos bolsas debajo de los ojos y, lo mejor, una mirada profunda e inteligente.

—Usted, como yo, será criticado por su ambivalencia

—Hugo rompe el incómodo silencio—. Pero no se preocupe; el tiempo le dará la razón. Algún día, si lo desea, puedo escri- birle uno de sus discursos. ¿Sabe? Además de poesía, drama, novelas y crónicas de viajes, yo escribía discursos. ¡Y de qué manera los pronunciaba en la Asamblea! Los demás podían no estar de acuerdo, aunque siempre me escuchaban con atención. Mi manera de expresarme en público sabía cap- turar su…

—¿Ambivalencia? —interrumpe, pues se ha quedado con la duda.

—Sí, usted se ha ido acomodando entre la izquierda y la derecha como le ha ido conviniendo, para llegar a sus metas. Yo, para la izquierda, no era realmente de izquierdas. Y tam- poco lo suficiente de derecha ante los ojos de la derecha. Pasé a la historia como uno de los padres de la República y, sin em- bargo, la mitad de mi vida fui monárquico. Tenía trece años cuando Francia perdió la batalla de Waterloo, ¿y sabe cómo lo viví? Mi querida madre aplaudía, feliz… pero para mi padre, general del Imperio, significó una derrota personal y política. Siempre estuve dividido. Durante la Segunda República fui diputado conservador, en el 48 era liberal y para el 49 ya me había convertido en republicano…

—¿Y qué lo hizo cambiar de opinión?

—La vida. El paso del tiempo. La madurez. Pero también un hombre a quien yo admiraba: Chateaubriand. A los vein- te años escribí en mi diario: “Yo quiero ser Chateaubriand o nada”.

—Lo imaginaba. Él, de ser un ministro de la monarquía, se convirtió al monarquismo liberal, constitucional.

—Cierto. Y yo, después de haber escrito versos que alaba- ban al rey Charles X, de haberme convertido en poeta oficial, de haber sido muy cercano al monarca Louis-Philippe…

—Pues le dedica un capítulo entero de Los miserables,

¿no? —interrumpe François.

—Sí, lo admiré mucho y a él le encantaba pedirme consejos, conversar conmigo. En fin, después de todo eso, decidí que mejor había que luchar por la tolerancia y la libertad. Mi antigua convicción monárquica y católica se fue deshaciendo, pieza por pieza, frente a la edad de la ex- periencia. Se hizo evidente que la idea del rey y la idea de Dios debían estar separadas. Que la verdadera legitimidad es la inteligencia. Y la verdadera gracia de Dios, es la razón. No lo olvide en su camino hacia la presidencia, mon cher François.

—No lo olvidaré, no se preocupe.

El mesero, de origen magrebí, se acerca ofreciendo algo de comer. Insiste. Los hombres, a pesar de que no tienen tanta hambre, se sienten obligados a ordenar algo. El aroma que emana de la cocina, a estragón, perejil, ajo y mantequi- lla, termina de convencerlos. François pide una docena de caracoles. Hugo elige un filete de turbot rostizado. El serveur anota los caracoles de primer tiempo y el pescado como pla- tillo principal.

—Dígame, admirado Hugo, ¿y cuál era su verdadera opi- nión sobre la República?