En el rincón más lóbrego de un salón de clases…

Hoy los gatos no me dejan en paz, se asoman por la pantalla en forma de cuadritos zoombientes. Me obligan a poner ante el público esta confesión que la propia Literatura, así, con la mayúscula que merece, me ha revelado para todos aquellos que dan clases y talleres.

En el rincón más lóbrego de un salón de clases… (también virtual)

Por Ethel Krauze

16 Junio 2020

Se reunieron. Había que preparar los exámenes del ciclo escolar. Los de primaria estaban indecisos:

-¿Los denominaremos “enclíticos” o “grafemas”?

Un suspiro salió del más alejado rincón. Pero nadie pareció escucharlo.

Los de secundaria tenían que elaborar el grupo de preguntas sobre los Siglos de Oro:

-El conceptismo –dijo uno.

-El culteranismo –dijo otro.

-Mejor el misticismo –terció alguien más.

El suspiro se hizo denso, casi ronco. Pero los maestros de literatura estaban enfrascados en los cuestionarios. Los de preparatoria discutían acaloradamente.

-¡No podemos reducir el modernismo a los parnasianos y a los simbolistas!

-Pero tampoco podemos olvidar la importancia social del naturalismo en los movimientos revolucionarios americanistas…

-¡Basta! Los vanguardismos son los que siempre se soslayan. Hay que abrirles espacio. Punto.

Ya no era suspiro, sino un franco lamento. Los de facultad ya no pudieron siquiera comenzar a analizar pros y contras de la teoría estructuralista versus la fenomenológica y las complementariedades de los acercamientos antropológicos, sociológicos y psicológicos en el posmodernismo deconstructivista del caos del Milenio.

Todos se callaron. Se miraron. Siguieron el doloroso aullido. En el rincón más lóbrego del enorme salón de clases apenas se vislumbraba una anciana cubierta de mares de polvo. Parecía una momia abandonada centurias atrás. Yacía echa un ovillo y una telaraña la envolvía como protegiendo a una larva que esperara nacer. Los maestros de literatura se horrorizaron al unísono y sin discusión.

-No sigan… por favor –susurró la anciana cuando los vio rodeándola con ojos más que sobresaltados-, cada vez que sueltan una frase de ésas, me echan una mota de polvo. Han dicho tantas, a lo largo de tanto tiempo, que ya no puedo moverme. Estoy totalmente paralizada.

-¿De qué habla?

-¡Está loca!

-¿Quién es esa intrusa y cómo vino a dar a nuestro insigne salón? –clamaron a toda voz los maestros.

La anciana hizo un lento y prodigioso esfuerzo para continuar:

-Antes me honraban. Ustedes mismos me ponían en el centro del salón. Existían por mí, para mí. Pero se ensoberbecieron y fueron olvidándome. Miren lo que me han hecho. Estoy convertida en un desperdicio…

-¿Qué tenemos que ver contigo, vieja? –le escupió uno de los maestros a la cara.

-Desgraciadamente ya nada. Ahora ustedes saben muchas cosas innecesarias que no tienen que ver conmigo. ¿Saben ustedes a qué huelen los nardos, por ejemplo?

-¿Los nardos? –repitió la pregunta uno, sin atinar a contestar.

-¿Qué a qué huelen los nardos? –la repitió otro.

-Pues… ¡huelen a nardos! –terció uno más.

-Tonterías –musitaron acá y allá algunos impacientes.

-¿Y así quieren enseñar literatura a sus alumnos? –dijo la anciana con firmeza-. Ni siquiera pueden decirles a qué huelen los nardos. Los nardos –exhaló cerrando los ojos- son un vals en la memoria de una cajita de maderas viejas…

-¿De quién es ese verso? –titubeó un maestro.

-¿Qué te importa? –respondió airada la anciana-. ¿Te llegó el aroma de los nardos?

A todos les había llegado. Hasta sintieron cómo flotaban ellos mismos sobre el tapete verde del salón.

-Acabo de crearlo. Pero es tuyo desde este momento, porque estás disfrutándolo. ¿Y saben cómo suena un vals? Es el oleaje de mi caracola en el ansia de tocar tu sien. Y el oleaje, es un pájaro que no acaba nunca de llegar a puerto. Y el pájaro, la flecha que navega en mis venas cuando me acerco a ti…

Los maestros temblaban, estupefactos. Un remolino de dulces sonidos los traspasaba, olas y pájaros y flechas surcaban como cohetería el centro del salón. Nunca habían vivido cosa semejante.

-¡Un momento, un momento! –gritaban sofocándose.

La anciana se había incorporado, se había sacudido las toneladas de polvo y parecía más joven y vigorosa.

-¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?

-Yo debía preguntarles a ustedes lo mismo. Entraron como súbditos en mis dominios y casi me sacan del paisaje. Pero no me dejé desterrar. Los traje de nuevo a mi reino. Tuve que hacerlo. Tuve que traerlos de este modo.

-Pero, ¿qué dices? ¿Tú nos has traído?, ¡a dónde!

-Sí, a este cuento.

A uno de los maestros le dio un síncope. A otro, un ataque de apoplejía, tan valorado en la literatura del XIX que él mismo enseñaba en la preparatoria. Muchos cayeron en convulsiones de pánico. Algunos sonrieron pellizcándose los brazos. Hubo quienes dieron gracias a Dios.

-¿Entonces no somos reales? –preguntó el especialista en análisis epistemológico del texto y el intertexto a nivel doctorado.

-Necio, ahora es cuando son de verdad reales –contestó la hermosa joven que había sido la anciana-. Como personajes literarios son inmortales, y con esta historia tienen muchas cosas fundamentales que enseñar a los demás. Por fin se han convertido en auténticos maestros de literatura. ¿No era lo que querían?

-¡Quisiéramos volver a casa! –gritaron asustados varios de ellos.

-De ahora en adelante estas páginas serán su casa. Tienen suficiente trabajo por hacer.

Y diciendo esto, la joven brotó de la telaraña como si se diera a luz.

-Espera –le suplicaron los maestros-, no nos has dicho quién está escribiendo este cuento.

-Lo que importa es quién está leyéndolo –dijo y se volvió transparente, irradió el salón con palpitantes luces de colores y brincó volando con maestría hacia tu corazón.

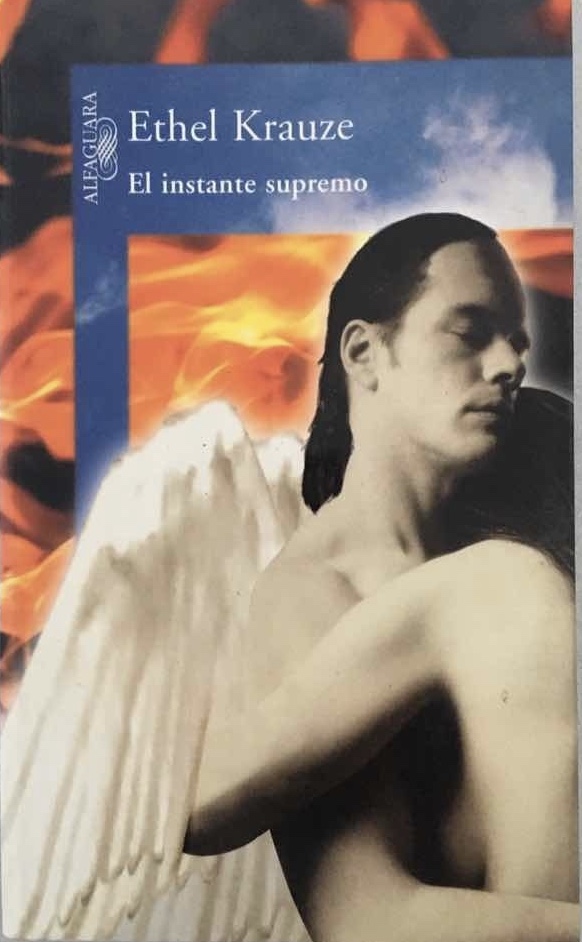

Del libro El instante supremo, Alfaguara, 2002