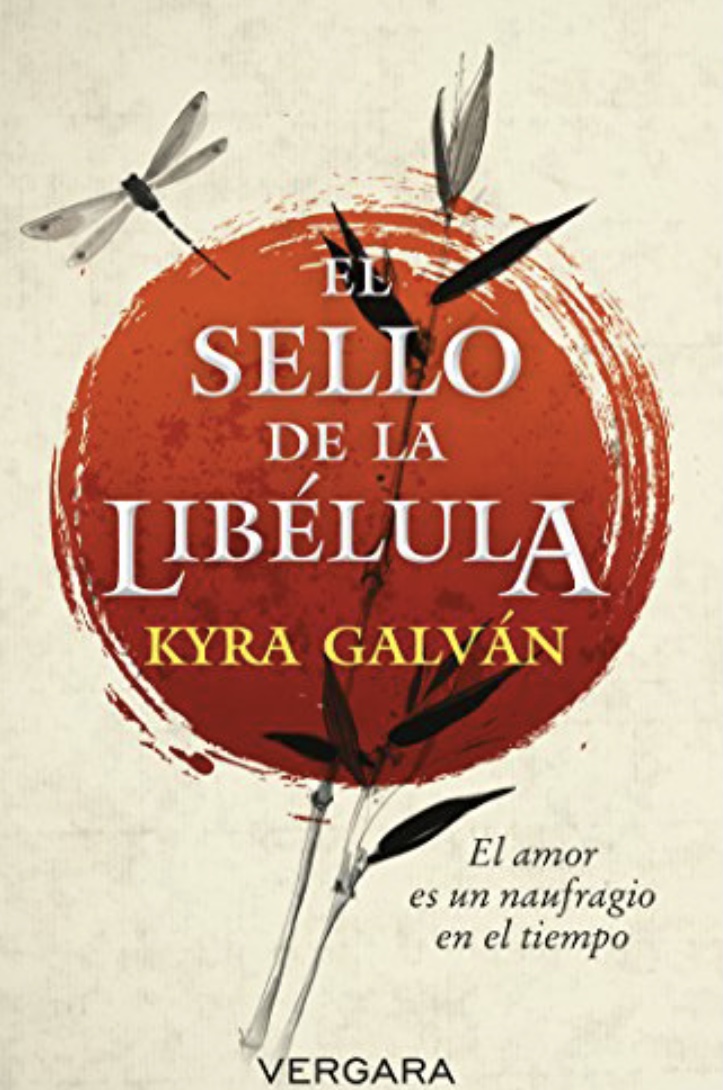

El sello de la libélula

El Principio y el final

(Primer capítulo de la novela El sello de la libélula)

Por Kyra Galván ©

Junio 2022

Tengo el ombligo atado a una memoria. A una promesa hecha en otro tiempo. Un guiri, que es una obligación que no se deshace ni con la muerte. Hay que cumplirla, aunque sea en otra vida, en otro siglo y con otro cuerpo. A pesar de que durante mucho tiempo permanezcas ignorante al compromiso, llega el momento de honrar las promesas hechas con el corazón. A costa de lo que sea. Respetar el honor es el don más alto al que se pueda aspirar, lo más apreciado por los dioses que nos observan desde su morada.

Debo decir que este concepto sobre el honor como inestimable virtud lo aprendí de una manera extraña cuando viví en Japón. Su significado me fue enseñado por un maestro inesperado y por sombras atormentadas provenientes del pasado, que clamaban exigentes el cumplimiento de juramentos proferidos en otro tiempo.

Empezaré a narrar esta historia por el principio; o no, lo mejor será comenzar por el final, es decir, por el último día que pasé en el país del imperio del sol naciente, y que, de una manera u otra, cerró el ciclo de muerte y renacimiento de aquella aventura.

Me arriesgo impulsivamente a contarles acerca del día que tomé un taxi rumbo al aeropuerto de Narita. Era un 28 de diciembre de 1989, Día de los Inocentes, cómo olvidarlo. Era un típico día de invierno en el hemisferio boreal, época en que la luz es radiante, pero fría a la vez, y viene asociada con ese tinte ocre tan especial que va otorgándoles definición precisa a los objetos y cierta luminosidad cálida a las personas.

Durante la hora y media que se prolongó el plácido trayecto en el coche de alquiler que nos llevó desde el hotel Imperial en el centro de Tokio al aeropuerto internacional, lloré sin parar. Lloré como si mis lágrimas ambicionaran abrir un nuevo cauce en el río Sumida. Como si ellas hubieran personificado cada uno de mis incansables esfuerzos por vivir, hasta ese preciso momento, en el mundo inalcanzable del Lejano Oriente, tan apartado de nuestra realidad. Sollocé perlas iridiscentes recién salidas del mar y las fui dejando como migajas de pan para que algún día constataran mi paso por aquellas tierras, pero regadas también con el objetivo expreso de poderlas recoger años después, como un hilo conductor que serviría para descifrar el laberinto de mi vida.

Ese día mi alma le reveló a mi cuerpo una verdad absoluta, una certeza de exactitud extraordinaria que se traducía en una premonición contundente: nunca más habría de regresar a esa bullente ciudad.

Ese presentimiento, preciso y acuciante, se me clavaba en el pecho como un estilete envenenado y, contra todos los pronósticos, me provocaba una tristeza infinita, un dolor inexplicable, que se extendía por mis brazos y piernas y me anudaba el estómago con el pañuelo lánguido de la impotencia y, a la vez, con lo implacable de lo que es definitivo. Era el dolor que las plantas sienten cuando se les arranca de tajo y de raíz. Cuántas debieron de haber sido las ramificaciones que yo había echado en esas tierras, llamadas desde la antigüedad Akitsu Shima o Isla de la libélula. Fibras que se extendieron en la profundidad y en el misterio de ese reino que turbó mi alma y del que evidentemente me conmovía tanto separarme.

Pero tal parecía que la vida sólo me hubiera permitido una rebanada, jugosa pero breve, de esa cultura milenaria. Un pedazo y ni una partícula más. Un lujo y un privilegio ofrecido sólo a unos cuántos, lo sabía. No podía quejarme, lo agradecía profundamente. Una deuda pagada, un capítulo terminado, pero no borrado. Algún día, lo sabía bien, sin tener la certeza de cuándo, habría de escribir una crónica de esos acontecimientos que se estrechaban en el tiempo, más de lo que cualquiera se pudiera imaginar.

Sobra decir que, en aquel momento de despedida, mi marido se sentía perdido ante mis emociones explosivas e incontroladas, y mi pequeña hija se encontraba acurrucada a mi lado y tan callada como un ratoncito de biblioteca. Supongo que el chofer del taxi, estaba más sorprendido que molesto por mi llanto, y quizá, en algún nivel de su alma, hasta conmovido. No se atrevió a articular palabra alguna en todo el trayecto. Condujo con suavidad, como solían hacerlo los experimentados conductores nipones de coches de alquiler, mientras acariciaba seductoramente el volante de su auto Nissan con sus blanquísimos e inmaculados guantes de algodón. Mis sollozos inquebrantables, con toda seguridad, eran una cosa más de las muchas que debieron haberle sucedido llevando o trayendo a extranjeros como nosotros, o gaiyines*, como ellos nos llaman y que significa, «persona de afuera». Persona ajena.

Difícilmente creo que alguien más hubiera berreado como lo hice yo aquella mañana. Supongo que lloraba mi propia muerte para Japón, mis recuerdos, mis esfuerzos heroicos que me ayudaron a sobrevivir en un mundo extraño y dificilísimo para fuereños, también, por supuesto, el dejar atrás, y quizá para siempre, la existencia de incomprensibles ataduras en ese lugar de maravillas. Un karma saldado al que duele también dejar.

Éramos —no cabía la menor duda— criaturas incomprensibles nosotros los occidentales, para ellos, los orientales. Es difícil saber qué siente un oriental en el fondo, de a de veras, porque con frecuencia no son del todo sinceros, y la mayoría de las veces están educados para esconder y suprimir sus verdaderos sentimientos. Y a nosotros, occidentales, nos cuesta arduo trabajo leer sus rostros inmutables, sus reacciones inesperadas, su mentalidad cuadrada, que no por eso, a veces, prodigiosa.

Explicar, sin embargo, la desazón que retorcía a mi alma era difícil hasta para mí misma. La estancia en ese país lejanísimo a México había hecho honor, en cierto modo, al título del libro del poeta francés, Arturo Rimbaud, Temporada en el infierno. Había sido hasta entonces la experiencia más dura a la que me había enfrentado en mi vida. Porque fácil no es oponerse a Japón, ya que unírsele era casi imposible. Podía ser interesante, chistoso, extraño, pero nunca sencillo. Sin embargo, justo porque había significado el reto más difícil, también se alzaba como lo más preciado, lo más adorado, lo que más dolía abandonar. Lo que más trabajo nos cuesta adquirir es, invariablemente, lo más difícil de soltar.

Una carencia, una pérdida irreparable se cernía sobre mi corazón esa mañana de diciembre. Había llegado a Tokio en el mes de octubre del año anterior y recordaba claramente la visión de unos crisantemos dorados de tamaño extraordinario —flor de otoño— que había admirado en una exposición en el parque de Hibiya, y tomé como un símbolo de bienvenida a ese país, considerado la región imperial de los crisantemos. Pero para este día en especial no había crisantemos de ningún tipo para despedirme, ni imperiales ni plebeyos, ni arreglos florales zen, ni existía aún flor alguna sobre el planeta que hubiera brotado para alegrar o apaciguar la quebrazón de mi espíritu.

Japón en general, pero la ciudad de Tokio en especial, habían significado para mí tantas cosas en tan poco tiempo que era difícil acabar de digerir la experiencia. Aún más, mi estancia en ese lugar me había hecho replantearme, a una profundidad vital, mi filosofía de la vida, mis ideas, mis conceptos, y mis percepciones más básicas, a tal grado, que me había convertido en un ser antes y otro después de Japón. Como si en mi vida se hubiera dibujado una línea imaginaria en el horizonte, un eje cartesiano de números positivos y negativos, donde Japón era el cero, el presente, el punto de partida y la disyuntiva. A la izquierda del cero, los números negativos representaban mi pasado, que había transcurrido, con sus altas y sus bajas, de manera más o menos ordinaria, y los números positivos, que encarnaban mi futuro, prometían, después de esa experiencia demoledora, ser mucho menos ordinarios que el pasado. Antes de Japón y después de Japón se establecían como marcas de una línea divisoria en mi existencia, tal y como las conocidas expresiones antes de Cristo y después de Cristo, en la historia de la humanidad.

Japón me había cuestionado a mí misma y a mis creencias hasta la médula. No sé si todos los occidentales que visitan ese país tienen la misma reacción, pero yo había tenido que reconocerme, por primera vez, en mi profunda occidentalidad. Esta característica había vivido dentro de mí totalmente ignorada hasta que no la confronté con lo que significaba la orientalidad. La experiencia había retorcido mis huesos como si hubieran sido de cera, había exprimido mi cerebro como a un trapo viejo al que se le retuerce para sacarle la mugre y luego se le enjuaga con agua limpia y lejía para usarlo de nuevo.

La vivencia fue tan brutal que había tenido que preguntar a mis ojos si no mentían, si la percepción de la realidad era mental, visual o táctil. Había sacudido mi sentido de la estética como al cuello de un ganso que está punto de ser asesinado. Me había sumergido en el sentido del zen en cada movimiento, me había hecho consciente del espacio o de la falta de él, pero lo más dramático del proceso había sido el convertirme en una analfabeta de un día para otro. La experiencia me había hecho sentir en carne propia la humildad. La humildad que sienten nuestros indígenas y nuestros mexicanos pobres ante la arrogancia de la cultura blanca o de la clase dominante. Ésa que los clasemedieros mestizos pretendemos desconocer, desdeñar. Pero que nos aferramos a ella más por sobrevivencia que por pertenencia genuina.

Eso y más, estaba a punto de dejar para siempre en el momento en que me subiera al avión que me estaba destinado —metálico e impersonal— y que habría de conducirme de nuevo hacia la occidentalidad. Me depositaría otra vez en la cómoda familiaridad del alfabeto griego, de los idiomas con raíces latinas y sajonas. Me devolvería a las civilizaciones de hombres y mujeres de narices y ojos grandes, características físicas que a los japoneses tanto les sorprenden. A las culturas que, sin saberlo quizá, veneran las peripecias de los helenos, esas tribus medio salvajes que, sin embargo, construyeron la llamada «civilización» basada en sus costumbres y creencias, en sus leyendas y sus mitos, en su estética y en una lengua que habría de convertirse en la raíz de muchas otras. A un mundo que se mide y se extiende a la izquierda de las coordenadas geográficas del archipiélago helénico. A un lugar donde sin duda, me iba a sentir a gusto, pero que definitivamente no me cuestionaría, ni me retaría de la manera en que lo había hecho Tokio. El Tokio y el Kioto donde se desarrollaron los sucesos que habían transformado mi existencia y en donde se había operado una transfiguración en mi espíritu.

El día que dejé Tokio para siempre, morí una parte de mi muerte.

* Gaiyin es «extranjero» en japonés coloquial, y quiere decir persona de afuera y proviene del japonés formal gai koku yin