El mundo conocido

CUENTO-ENSAYO O ENSAYO-CUENTO SOBRE TODAS LAS COSAS.

Miguelángel Díaz Monges

Los paralizaba la inmensidad de sus deseos

–Georges Perec

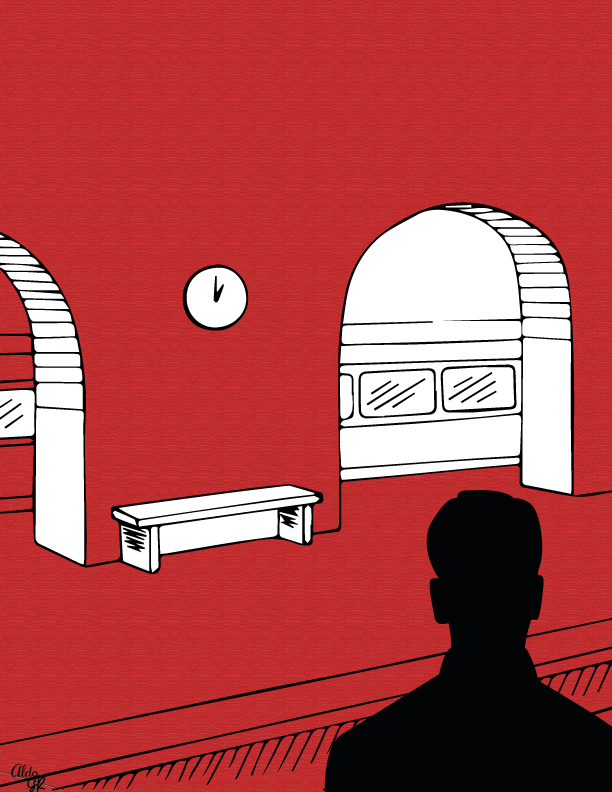

De camino a la estación de autobuses para comprar los boletos de regreso, ¡y qué pesadilla de regreso las quién sabe cuántas horas de camión sin poder fumar ni mear y a la línea con la costa del Golfo bajo el sol de un abril especialmente caluroso y desairado, sin aires, pues, y ni qué decir de vientos, pero siempre mejor que un regreso agobiante y lleno de incertidumbres como lo fue la ida!, Horacio y Rafael arrastraban el trofeo a sus aventureros ¿qué ponerles? quince años, para redondear, con cuerpos y corazones todavía débiles y aún aguerridos, que muy acertado es aquello que dijo Unamuno de “si juventud supiera o si vejez pudiera”, por la avenida central de Chetumal, esa ciudad que les había parecido una granja al conocerla y ahora, después de los días en Belice, parecía Nueva York, según imaginaban que sería La Meca de la locura comparada con la apenas civilizada ciudad de México, donde, después de haber vivido casi desde la cuna, los esperaba el seguir viviendo y algún día morir, pero no sin haber tenido ¿un viaje? como ése que se dirigían a concluir pensando y diciendo en broma cruel que se hizo peor realidad (siempre es así, que el “mundo conocido”, como se da en llamar a este desconocido mundo en el que estamos, perfecciona los gestos del ingenio) que en la estación iban a encontrar a David (Deivid) Harrison, con cara de canadiense, que es lo que era aunque se comportara como mexicano y hablara el español mejor que muchos de sus demás amigos y amiguetes que muy de estirpe culterana (porque esto no trata de cosas de pobres) no conocían la ‘o’ por lo redondo, salvo cuando decía jó-fú en vez de jotfuch porque en la carta de la heladería del italiano se leía Hot Fudge, puesto a confesar que su viaje también terminaba porque lo habían asaltado y lo habían dejado sin nada, que era mucho, porque Harrison tenía tienda para acampar, eslíping, cámara réflex con tripié, estufa de campaña y un montón de cosas que no sólo tenía sino además llevaba, y como si no pesaran, porque le eran necesarias en sus ambiciones de futuro arqueólogo pero que era muy riesgoso andar luciendo en un país dado a la madre como aquél a caballo entre la independencia y las tropas británicas, que quizá nadie en éste conocía aunque tuvieran frontera y compartieran historia y agua, mucha agua: la Bahía de Chetumal, el Río Hondo, el Río Azul y la Boca Bacalar Chico además del puente por el que se iba y venía sin más gesto que una inclinación de cabeza o quitarse el Panamá o el sombrero de paja, aunque no faltaban formales que aprovechaban para mostrar su pasaporte con cara de documentados respetables. Y Harrison llevaba dinero, que por eso se quedaba a seguir en el intento de llegar a quién sabe qué ruinas mayas que a los demás, que aparte ya no tenían dinero, no les interesaban en absoluto por más que su amigo les había dicho que eran algo maravilloso y prácticamente desconocido, cosa que hacía desconfiar a los otros, que eran tres porque la expedición estaba completa con El Hocicón, que se llamaba Jorge y no hacía sino contar hazañas ajenas como si fueran propias o hazañas inventadas como si fueran de alguno de sus parientes, porque hasta eso no era tonto y sabía que entre menos certeza se tiene de los hechos más conviene alejarlos en la república de los anecdotarios para siempre poder decir que fue más o menos así o quizá no exactamente pero muy por el estilo, por eso el apodo en el que no faltaba algo de afecto aunque durante esas semanas más de una vez Rafael estuvo a punto de golpearlo muy fuerte y muchas veces para que dejara de intentar verle la cara de imbécil con sus historias que eran de esas, como vengo diciendo, que le pasaron a algún miembro de todas y cada una de las familias del Universo, lo que ya es algo, y desconfiaban porque todavía no les daba la experiencia como para explicarse que si el lugar era maravilloso resultara tan difícil llegar y además sólo Harrison estuviera dispuesto a intentarlo, y por más que abandonar a su amigo en la tentativa era una vileza que justificaba la inmensa fortuna que en tales circunstancias significaba ya no tener un centavo en los bolsillos, aunque esto tampoco era un pretexto en forma porque de hecho desde que salieron de la capital, hacía aproximadamente quince días, como sus edades en promedio adjudicado por mí ahora que empezaba a narrar todo esto hace unas cuantas líneas, venían apenas con unos clavos y se las habían arreglado para todo y no cabía duda de que podían seguir de ese modo, cosa que muchos años después haría pensar a Rafael que equivocó el rumbo de su vida en el momento en que dijo “yo no sigo porque no tengo dinero” y pensar que una frase práctica e inocente que se deja escapar sin consideración alguna por lo inocua que parece puede ser la frase que marque un destino, y pensar que si hubiera seguido tal vez hubiera llegado a un lugar maravilloso al que nadie iba porque todos tenían excelentes pretextos para disimular su miedo, su desinterés, su gusto por la comodidad, su abulia o su falta de conciencia de que la vida es una sola y que cada vez que uno dice no cierra para siempre alguna puerta.

Así es como caminaban y eso, la esperpéntica broma sobre Harrison, de lo que hablaban cuando dieron con una librería y entraron a perpetrar el último robo del viaje porque a Horacio le gustaban los libros y a Rafael leerlos, y a Horacio le gustaban los libros porque había crecido entre libros y pertenecía a una familia en la que el gusto por los libros era tan naturalmente obligatorio como el gusto por el desodorante y a Rafael le gustaba leer libros porque en ellos estaban los mundos de los que nunca formaría parte porque muy claro estaba que nunca sería un mosquetero o un capitán tras una ballena asesina o un viejo a los empellones contra un escuadrón de escualos ni un científico que descubriese en el subsuelo un mundo paralelo al de la Tierra ni un pirata implacable ni un heleno hermoso ni un árabe que diera vuelta al mundo para encontrar en el patio de su casa el tesoro implorado ni un príncipe danés que dudara lo indudable ni un hidalgo manchego que creyera lo increíble ni un rey de Judea ni el hijo de ningún dios.

Y ya bromeaban y andaban aquellos con la desgracia de Harrison cuando llegaron a la estación y se toparon con Harrison, a quien le habían robado todo, absolutamente todo, salvo esa sonrisa perpetua y su determinación de intentar ir a las ruinas otra vez tras reponer lo perdido en el intento. Reunieron para los pasajes y dejaron a El Hocicón faroleando en alguna cantina de la que nunca salió, a juzgar por lo que nunca se supo, porque las pocas verdades en la vida son las que nadie sabe, aquellas de las que no se supo, y lo demás son sueños de ir a ruinas que quizás no existen.