Arrebato infantil

Alfonso juega sentado sobre la alfombra. Sus imaginerías lo hacen estremecer.

El niño destapa la penúltima de sus muñecas rusas, dentro halla una nota de rescate en vez de la figura más pequeña, la que a él más le gusta. Aquella muñeca que usa un vestido negro adornado con trece flores rojas, aquella figura, cuyas chapitas ocupan la mitad de la cara y cuya boca, debido a que fue trazada con apremio, parece que siempre está mandando un beso.

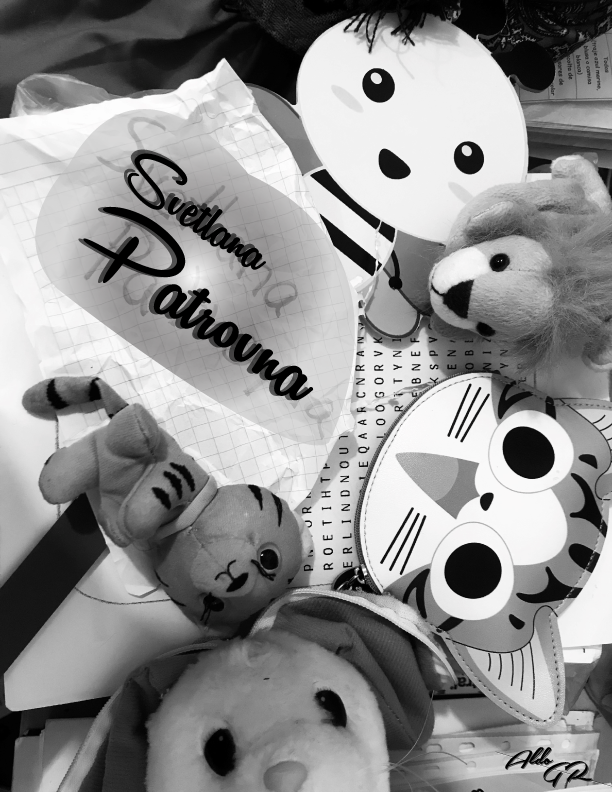

El pequeño lee, con miedo, el trozo de papel donde dice que Svetlana Patrovna sólo regresará si él coopera y no habla con ningún oficial, ni con ningún G.I. Joe, mucho menos con algún soldadito de plástico. Alfonso siente que a su corazón le arrancan, de pronto, las rueditas laterales de apoyo, y que el órgano comienza a tambalearse, a buscar la asistencia o la guía de una figura paterna antes de estrellarse sin remedio contra el piso.

El chiquillo hace vibrar su celular relleno de chicles, imita luego, con la boca, el sonido de un timbre de teléfono.

Contesta la llamada.

Alguien le dice que a cambio de Svetlana Patrovna debe entregar tres millones en efectivo. El niño no responde ni una palabra, pero dentro de su cabeza se escuchan los lamentos de todas las muñecas chillonas de este mundo.

Durante una hora entera queda paralizado, rígido como los ojos sin vida de una Barbie, tieso como el pelo amarillento de un Playmobil.

Llega a la habitación un sobre con muchas serpentinas grabadas en los bordes. Dentro hay una tarjeta de cumpleaños con la felicitación tachada. Junto al dibujo de un pastel de chocolate, se escribieron unas instrucciones de entrega y, con cinta adhesiva, se pegaron un montón de trocitos colorados de madera. El secuestrador descarapeló una de las chapitas de Svetlana y mandó los despojos.

El niño se rinde.

Saca de la caja del Monopoly los billetes que no se perdieron con los años.

No son suficientes.

Tiene que extraer el resto del dinero de su Turista Mundial.

Junta la suma.

Pone el dinero dentro de una lonchera del Hombre-araña. Camina hacia el baño y deja dentro el rescate. Con un terrible dolor de estómago, el chiquillo vuelve a su cuarto.

Pasan minutos, horas. Pasan aviones de papel. Pasa el camión de la basura. Pasan los Hombres X, su caricatura preferida. Pasa un avión de verdad. Pasa el dolor de estómago.

Alfonso entra de nuevo al baño. Temblando abre una de las repisas del espejo y halla, por fin, a su muñeca rusa, a Svetlana Patrovna. Le da un beso en la frente y se la guarda en una de las bolsas del pantalón. Juega a sentirse feliz.

Pero la simulada alegría del niño dura poco.

Camina hasta el cuarto de su hermana y entreabre la puerta. Los juguetes de la niña, que siempre le parecieron enfadosos, hoy llenan a Alfonso de añoranza, de ternura.

A pesar de la ausencia, la habitación aún tiene el olor de su hermana.

El niño mira con pesadumbre a su padre, quien se quedó dormido de nueva cuenta en la cama de la niña. Esa cama púrpura que resulta insuficiente para cualquier adulto. Alfonso cierra la puerta. Cierra los ojos. Cierra, lo más que puede, su empequeñecido espíritu.