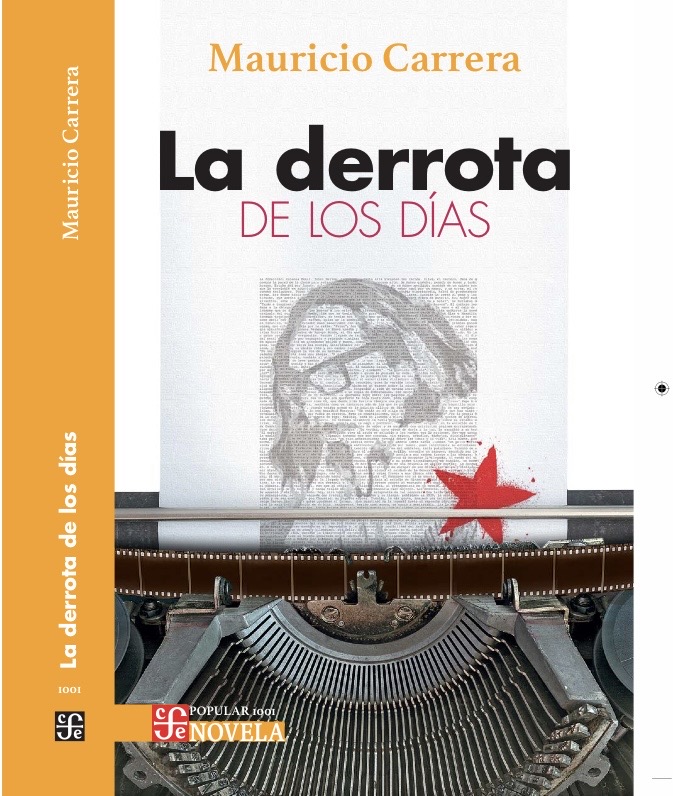

LA DERROTA DE LOS DÍAS

POR MAURICIO CARRERA

La derrota de los días es la más reciente novela de Mauricio Carrera. Publicada por el Fondo de Cultura económica en su Colección Popular, es la apuesta de su autor por alejarse de las modas editoriales actuales y aproximarse más a una literatura como la impulsada por Pasternak en Doctor Zhivago, Mann en La montaña mágica y Fuentes en Cambio de Piel o La región más transparente. Escrita a la manera de una bildungsroman, nos lleva a conocer las andanzas de su protagonista, Joaquín Ríos, por entornos cercanos y alejados de lo mexicano. Es una novela de aventuras, también una reflexión acerca de la condición humana, frágil, solidaria, mezquina, idealista y derrotada.

(FRAGMENTO)

Seattle los recibió con una llovizna fina. Bajaron antes de la estación, cuando el tren aún estaba en movimiento. El muchacho se mostró ágil y avezado al caer entre la gravilla, no así Joe Wheat, quien se raspó rodillas y codos de una manera que, más que dolerle, le lastimó en su orgullo de hombre y de hobo. Envejecía. Lo sentía en las corvas, en el frío que se acrecentaba en sus huesos, en sus músculos. Llevaban año y medio en el camino. Año y medio ya. Joe Wheat no tenía prisa. Se lo transmitió al muchacho de una manera práctica, sin palabras de por medio. En ese tiempo los bulls y los dicks los acercaron o los alejaron de su destino. Joaquín Ríos dejó de utilizar su nombre para volverse El mexicano. Aprendió los trucos del hobo, su manera de hablar, sus señales, su devoción al viaje, su gusto por la comida después de un día de arduo trabajo. Mantenía sus cien dólares en la bolsa a pesar de los timadores, las putas y las cantinas. Se hizo de algún dinero que le permitió sobrevivir, continuar por los caminos de polvo y de fierro. Trabajó de lavandero, piscador, recolector de manzanas, vaquero, albañil, carpintero, reparador de cercas, carnicero, constructor de carreteras. Éstas le atraían sobremanera, como si se tratara del llamado de una mujer hermosa. No era el humeante, caliente y pegajoso pavimento, sino los autos, la velocidad a la que transitaban. Sus líneas, la carrocería, sus motores, los asientos, las llantas y sus aparatos de radio, sus bocinas. Lo actual, lo novedoso, lo de moda, le parecía. La vida, eso era: la juventud. Recordaba lo dicho por Sal Paradise con respecto a él mismo y sus amigos: “nuestras almas están arropadas por un coche rápido, una costa a la que llegar y una muchacha al final de la carretera”. Algún día recorrería esos caminos. Trabajaría de sol a sol si era necesario para comprarse un Dodge o un Ford o un Chevrolet, un descapotable, de ser posible, un auto deportivo, sin duda alguna. Se despreocuparía de los rieles y los vagones, de la posibilidad de ser descubierto o de caer entre las ruedas a una muerte o una mutilación seguras. Se rumoreaba lo avanzado de la construcción de la autopista interestatal número cinco, que conectaría toda la costa oeste desde la frontera canadiense a la mexicana. De Seattle a San Diego en doce horas, o menos. El muchacho se imaginaba el trayecto al volante de un vehículo, el que fuera, rápido o lento, nuevo o desvencijado, acompañado de una radio y unas latas de cerveza. Y de una muchacha. Algún día, sin duda. Lo deseó con mayor intensidad al caminar desde la estación de trenes hasta el barrio chino, y de ahí por Madison, hasta Pioneer Square. Continuaba la llovizna. El mar, a lo lejos, se veía tranquilo y de un azul oscuro, apenas cubierto por una ligera bruma. Lo contempló. Algo en su interior se removió incómodo al recordar a Barleycorn y a Nakata, sus travesías en destructores y veleros por los mares del Sur. Los extrañaba. También, se dio cuenta, los había olvidado. Parecían distantes, provenir de otro tiempo, de otra vida. Se desanimó de tan sólo pensarlo. Se percató de una molestia que lo desasosegaba. No era la ampolla en su pie derecho. Las ampollas van y vienen. No detienen el andar para quien le gusta el camino, una de tantas lecciones en la vida del verdadero hobo. No, no era eso lo que le molestaba. Era otra cosa. Una especie de cansancio. No un cansancio físico sino anímico. Algo le molestaba y bien a bien no sabía qué. ¿Hambre? Abrió su mochila y extrajo una manzana. Le dio una mordida como en un intento por desperezarse, olvidarse de todo y continuar. Una manzana de Yakima. Elena Oronoz se la había dado. Algunas manzanas y dos emparedados que ella misma preparó y que metió a su mochila junto con un recado en español: “Regresa”, era todo el mensaje. En español, un tipo de letra que le resultaba familiar, como si hubieran tenido la misma maestra de primaria. Yakima, en el extremo noreste del estado de Washington, parecía México. Fue el último de los sitios que visitaron antes de llegar a Seattle, una serie de extensos huertos y mano de obra “del otro lado”, casi todos campesinos de Michoacán. Recordó a Elena, su aspecto inteligente, bello y sarraceno, pero también a su padre, don Emigdio, siempre receloso, siempre vigilante, siempre de mal humor, a punto del golpe o la bofetada. De ella se quedaba con la imagen de sus pechos y su cintura, y de él su semblante grave y sus gruesas manos de trabajador de la tierra. Todo el tiempo se la había pasado advirtiéndole que dejara en paz a su hija. Ella se apenaba y él no sabía qué hacer. Fue un romance rápido e inesperado. Suspiró. Se preguntó si valía la pena regresar por ella y no supo la respuesta. Tal vez algún día, al volante de un auto nuevo. La llevaría a conocer ciudades y bosques y playas. Ella sería la muchacha al final de la carretera, de la que hablaba Paradise. Le dio otra mordida a la manzana. Se dijo que, apenas pudiera, acudiría a la oficina central de correos para mandarle a Elena una carta. También, para ver si había algo para él. Una carta añeja, noticias antiguas o recientes, la renovada sensación de estar cerca de sus amigos, de su casa. Quería saber de ellos. De su padre. ¡Hace tanto tiempo ya que no lo veía! Y de Pepe Revueltas. Tal vez era eso lo que tenía: nostalgia. La enfermedad del hogar, como la definían los gringos. A su padre y a Pepe les había escrito aquí y allá, contándoles de sus aventuras. Del oso café que le salió al paso mientras caminaban por un sendero cercano al monte Shasta. Era gigante, se irguió en dos patas y les gruñó con algo parecido a la cercanía del ataque, más que a la advertencia. El muchacho se asustó. Hubiera salido corriendo a no ser por Joe Wheat, quien lo detuvo y lo obligó a recostarse en el piso, las rodillas pegadas al pecho y los brazos protegiendo la cabeza. “Easy, boy, easy”, lo tranquilizó. Le exigió no hacer ruido. El oso no dejaba de gruñir. Se acercó y estuvo olisqueándolos durante algún buen rato. Las garras, enormes. Un solo zarpazo y hubiera sido suficiente para destrozar sus carnes, para enviar sus espíritus a lo alto. Los movió con el hocico como si quisiera despertarlos. El muchacho alcanzó a ver la baba espesa y amarillenta que le caía desde los colmillos hasta sus codos. El tufo, como el de un pez podrido en un pastizal. Por fin se cansó y se alejó sendero abajo, por entre el bosque. Mandó esa carta en Oregon, en la oficina postal ubicada en Eugene, una tarde de verano, escueta y calurosa.

O la historia del hombre que encontraron degollado sobre la calle Bicknell, en Silver City. Un suicida. Tenía un corte de oreja a oreja, que dejaba al descubierto lo que albergaba la garganta, incluida la tráquea y las cuerdas vocales. Al muchacho le causó náusea la contemplación de tal destrozo. Además, la sangre, esa mancha informe y pegajosa, con un olor acre, que le acompañó por algún tiempo. Ese olor le molestaba, pues le recordaba la muerte de aquel japonés en Anopopei, así como la atmósfera de los rastros clandestinos de Kansas. El hombre aún sujetaba en su mano derecha la navaja; en la izquierda, la fotografía de una mujer. Llegó la policía y con ella los periodistas locales. Tenían una buena nota. Un crimen del corazón siempre encontraba acomodo en los aburridos lectores, ávidos de chismes. Tres meses atrás, el mismo hombre había intentado suicidarse por la misma mujer. Lo había hecho igual que ahora, con otro feo corte en la garganta. Un médico local lo había salvado, en una operación de muchas horas que despertó la admiración de sus colegas. El médico explicaba: “el desgraciado se salvó al rebanarse el cuello mientras contemplaba la foto de su amada. Tenía la cabeza hacia abajo. Si la hubiera tenido hacia arriba, otro cuento sería. El peso de la cabeza hubiera contribuido a un mejor degüello”. El suicida lo escuchó y tomó nota. Lo regresaron a casa y terminó lo que había empezado: a la semana yacía horrible, desangrado. Los reporteros reconocieron a la mujer de la foto. “Es Petula Hopkins”, dijeron con el entusiasmo propio del periodismo amarillento, “casada y con tres hijos, la muy putangona”. Se relamieron ante la noticia que tenían a su alcance, y subieron a sus carros para entrevistarla. Tanto Joe Wheat como el muchacho coincidieron en que la mujer era fea. Se preguntaron si valía la pena suicidarse por una mujer fea. Ambos respondieron que no y continuaron el camino.

La carta relativa a ese suicidio y a otros incidentes más del camino, en su mochila por varias semanas, la había enviado desde Chicago. A ratos se le juntaban dos o tres cartas antes de poder llegar a un sitio donde mandarlas. A su padre le escribió también de la vez que Joe Wheat y él trabajaron por algunos días en un matadero. Aprendieron de cortes y filetes. El trabajo era en serie. Tan rápido, que un descuido significaba llevarse los propios dedos y, tan intenso, que al cabo de la jornada el cuchillo había perdido el filo por completo. Le contó de eso y de los venados de Minden, y de las apacibles aguas del Lago Cráter y de la ocasión que pasaron un mes en la cárcel de Wichita. El cargo era insignificante y de risa: vagancia. Dos meses les dieron de celda. El mexicano se ofreció a poner sus cien dólares para pagar la fianza. Joe Wheat se negó.

—La cárcel sirve —dijo.

El muchacho no supo para qué. El encierro le aburrió y enojó. Le parecía injusto e innecesario. Veía por entre los barrotes de la ventana las montañas Rocallosas y se sentía nostálgico, pensaba en las calles de México, en alguna playa de arenas suaves, en su vida como hobo y en la delicia del viento o de la lluvia sobre la cara, o del olor a bosque y a mujer. Pensaba en automóviles y en las rectas y las curvas de la carretera. Por fin, a unos días tan sólo de concluir su encierro, lo supo. Fue como una revelación. Era de noche y no podía dormir. Despertó a Joe Wheat y le dijo:

—Ya sé para qué sirve la cárcel.

Joe Wheat no respondió. Se restregaba los ojos y bostezaba. El muchacho tampoco dijo nada. Se sentó junto a él con expresión de triunfo. En su mirada podía leerse la respuesta: para no perder el anhelo de la libertad. Eso, el anhelo de la libertad, se repitió para sus adentros.

Ahora lo sabía. Mantuvo su silencio. Sonrió.

La celda pareció quedar libre de candados con esa sonrisa.